コラム

お仕事コラム

インタビュー

【お仕事コラム】ミライを切り拓く!原子力のお仕事インタビュー 第5回

お仕事コラムとは?

中高生の方々に向けて、原子力や放射線に関連する業界やお仕事について、より深い興味・関心・理解を得られるような情報を提供することを目的とした、お仕事紹介インタビューです!

第5回のインタビューは「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(JAEA)の青木健さん!」

お仕事紹介(何のお仕事をされていますか?)

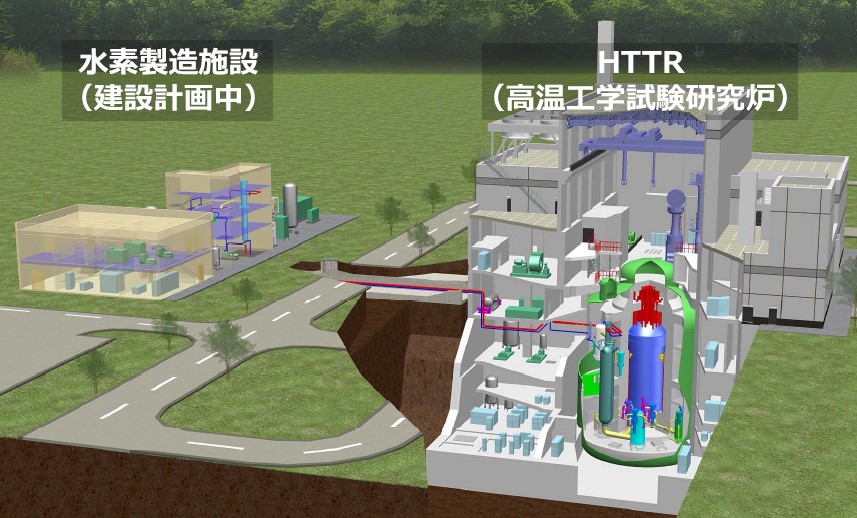

私が所属する「高温ガス炉プロジェクト推進室」では、次世代の原子炉「高温ガス炉」の実用化を目指して研究開発を行っています。

今の原子力発電で使われている原子炉よりも、高温ガス炉はいろいろな面で優れた特徴を持っていると言われています。具体的には、燃料内部に放射性物質を閉じ込める構造により、万が一の事故時のリスクを低減できる、「高い安全性」。高温の熱を取り出すことで、従来の原子炉より、多くのエネルギーを得られる「効率の良さ」。そして、発電だけでなく、水素製造、製鉄、地域暖房などに利用可能な「幅広い用途」。こうした特長もあって、その実用化が大きく期待されています。そのなかでも私は、水素製造に関する研究に携わっています。現在、茨城県大洗町にある高温ガス炉の研究炉「HTTR」と隣接して水素製造施設を建設予定です。その2つの施設を配管で接続し、原子炉の熱を利用して安全に水素製造を行う、研究開発を担当しています

どうして日本原子力研究開発機構で働こうと思われましたか?

エンジニアや研究者になりたいと思い東京工業大学に入学し、もともと宇宙に対するあこがれがあり機械宇宙工学を専攻しました。ですが学部生の時、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故がありました。テレビを通して当時の悲惨な状況を目の当たりにした一方で、混乱の中でこれまで培われてきた原子力技術が潰えてしまうことに強い懸念を感じ、より安全な原子力の仕組みづくりを追求したいという思いが生まれました。そこで、大学院では原子力工学を専攻し、高温ガス炉の研究に取り組んだ経験を活かし、JAEAで働くことにしました。

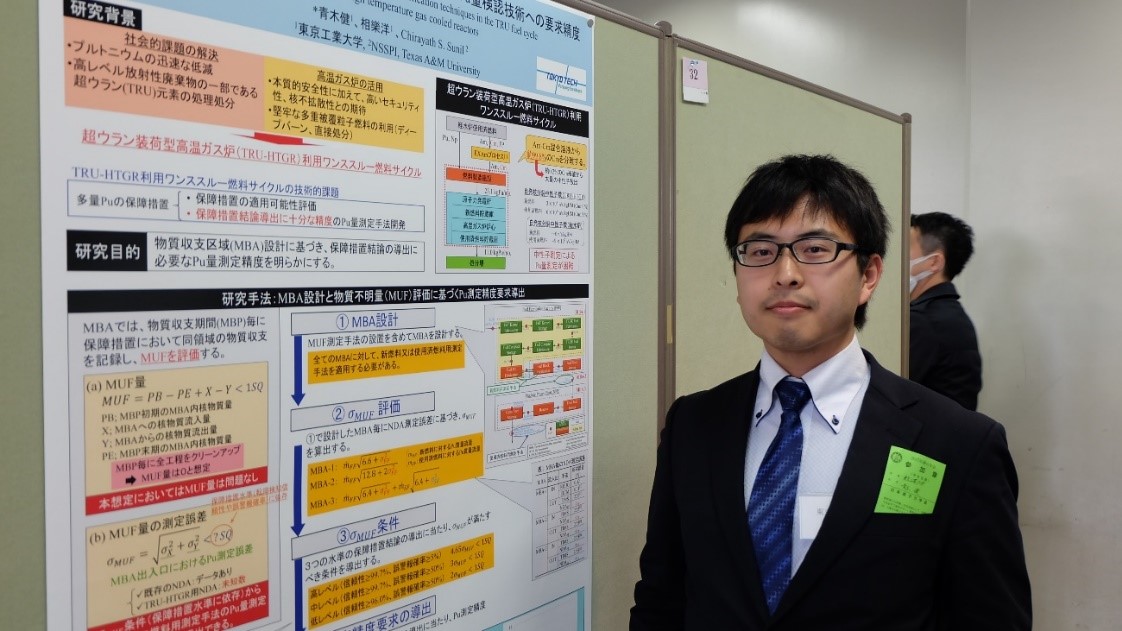

日本原子力学会2017年春の年会で、大学院で取り組んできた高温ガス炉に関する研究の成果をポスターで発表。

この頃には、就職後は高温ガス炉の実用化に携わりたいという思いがありました。

専攻以外では、学生時代にどのようなスキルを磨きましたか?

大学院では、教育プログラムの教育方針が「グローバルに活躍できる人材を育てる」ということで、英語で議論を行えるよう、英語によるディスカッション能力を磨きました。教育の一環として、教授や海外の学生と英語でフリーディスカッションを行う機会が多くありました。正直なところ、私の英語は拙かったのですが、ディスカッションでは相手の言っていることを聞き返しながらも何とか理解すること、さらに自分の意思をしっかり伝えることが大事だと学びました。この経験は現在もJAEAの業務で国際学会や、国際協力のプロジェクトに参加した時に、海外の人たちとのコミュニケーションで役立っています

学生時代、米国カリフォルニア大学の学生と、今後の原子力政策をテーマに議論。

私の英語は聞き苦しかったと思いますが、熱心に聞いてくれたので、その姿勢に甘えて好き放題話していました。

今のお仕事に就いていなかったら、どんなことをしていたでしょうか?

大学で機械宇宙工学を専攻していたこともあって、宇宙エレベーター1 や人工衛星などを開発する宇宙工学に興味がありました。また、高校生の時に読んだ『ワープする宇宙 5次元時空の謎を解く』(リサ・ランドール著)という本を通じて、理論的に宇宙の誕生や歴史などを追っていくような、宇宙物理学の分野にも関心があったため、宇宙関連分野のエンジニアや研究者に進む道もあったと思います。ただ、好奇心の方向性が宇宙から原子力に変わっただけで、研究者という元々やりたかった道に進めたと考えています。

米国ネバダ州で、大学の人工衛星モデル打ち上げプロジェクトメンバーと集合写真。

今も宇宙に対する憧れは忘れていません。

やりがいを感じるのはどんな時ですか?

研究者として働くなかで、研究活動を行って論文を書いたり、学会で研究発表を行ったりしています。論文に関しては、他の研究者にコメントをもらう査読(さどく)を受けますが、厳しいコメントを受けることもあります。ただ、コメントをもらいつつ議論を深め、論文を完成できたときは特にやりがいを感じますね。学会は、いろいろな分野の専門家と議論できる機会で、新しい発見に気付けたときは非常にわくわくします。

第30回原子力工学国際会議(ICONE30)のJAEA展示ブースで、国内外の専門家に対して、高温ガス炉に係る研究開発を紹介。

様々な議論ができ、視野が拡がりました。

ご趣味はなんですか?

高校生の時は物理部と化学部に所属して、実験や工作をしていました。特に思い出深いのは二足歩行ロボットを同級生と作ったことです。大学時代は一念発起して少林寺拳法部に入り、練習には精力的に通い、最終的に黒帯をとりました。仕事をしている現在は趣味の時間をあまりとれませんが、妻と一緒に映画やアニメを観ることが多いです。ただ、フィクションに対し理屈っぽいツッコミをしてしまうこともあり、妻に煙たがられることがあります(笑)。

最後に学生さんにメッセージをお願いします。

私は、原子力は人類の恒久的なエネルギー源となり、世界のエネルギー問題の解決策となる大きな期待と可能性を持つ重要な技術と考えています。安全なエネルギー供給に関して、自分の知識や経験を活かして新しい技術の実用化につなげていくことにやりがいを感じています。またJAEAに入って、高温ガス炉という新しい技術に関する大きな開発プロジェクトに関われていることも幸運だったと思います。学生の皆さんも、知りたいという、知的好奇心を積み重ねていけば、何か面白いもの、打ち込めるものに出会えるのではないかと考えています。

(今回のインタビューのまとめ)

学生時代からの夢を初志貫徹して、研究者になった青木さん。

穏やかな口調のなかにも、日ごろから知的好奇心をもち、さらにそれを大学での研究や

学会発表や論文執筆で磨き上げ続けてきた情熱を感じさせるインタビューでした。

ライタープロフィール

小南 哲司/フリーライター。医療系出版社勤務を経てライターに。医療系記事を中心に執筆。

______________________________________________________

1 地上と宇宙をケーブルでつなぎ、カゴのような乗り物で人や荷物を宇宙へと運ぶ建造物のこと。費用や設計など、数多くの課題があり、現在(2024年3月時点)は構想段階。