コラム

お仕事コラム

インタビュー

【お仕事コラム】ミライを切り拓く!原子力のお仕事インタビュー 第10回

お仕事コラムとは?

中高生の方々に向けて、原子力や放射線に関連する業界やお仕事について、より深い興味・関心・理解を得られるような情報を提供することを目的とした、お仕事紹介インタビューです!

今回はインタビュアーとして、筑紫女学園高等学校の皆さんにご協力いただきました。

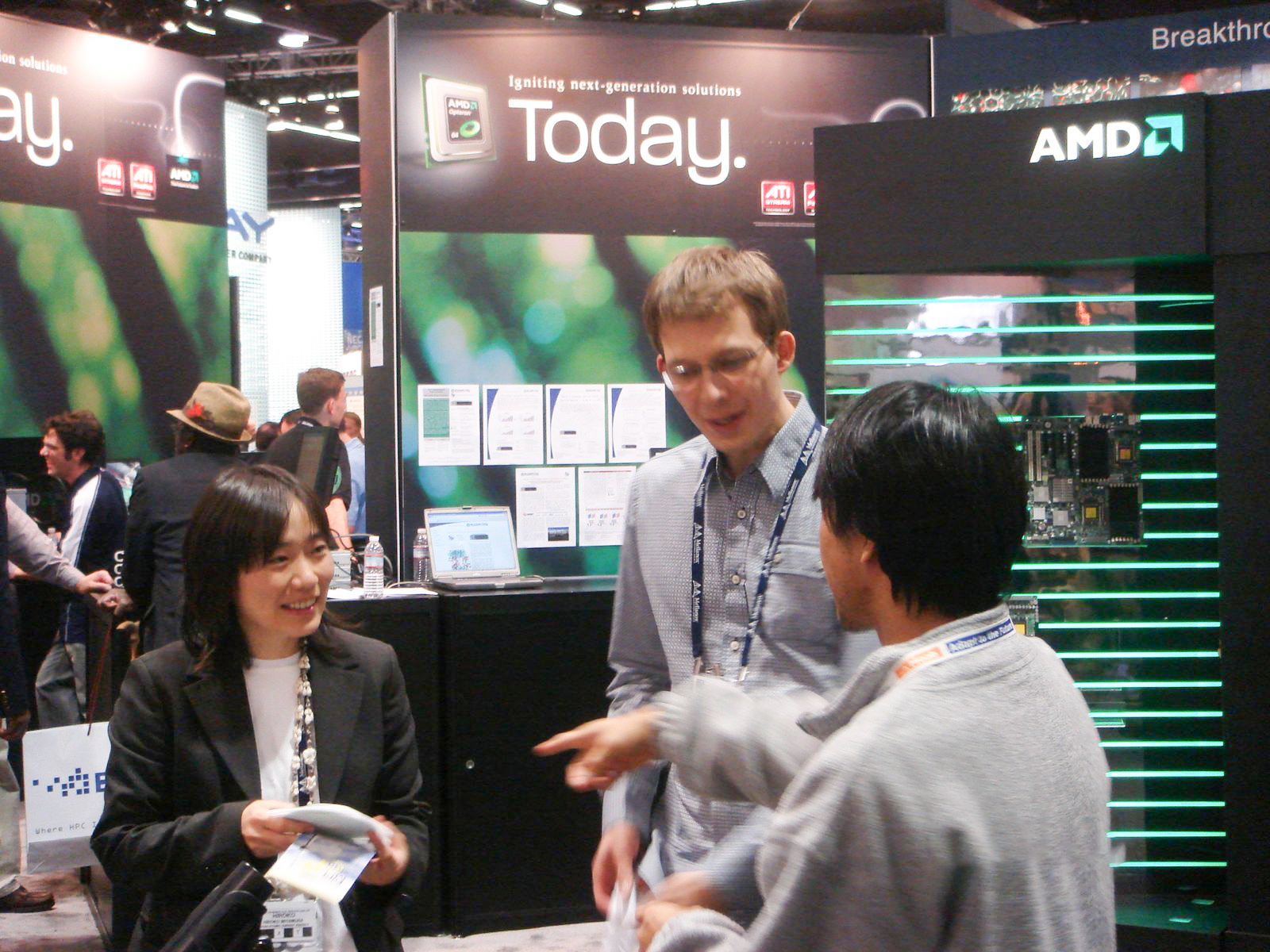

宮村 浩子さんと筑紫女学園高等学校の皆さん

第10回のインタビューは「日本原子力開発機構(JAEA)の宮村 浩子さん!」

お仕事紹介(何のお仕事をされていますか?)

原子力の総合的な研究機関である国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構(以下、「JAEA」)で働いています。JAEAにはたくさんの組織がありますが、私はその中の「原子力人材育成センター」というところに所属しています。

原子力人材育成センターは、原子力技術者の養成に加え、一般向けの原子力講習や近隣アジア諸国を対象とした国際研修を開催するなど、幅広い研修や人材育成事業を行っています。原子力の研究・開発は大勢の人の協力がないと成り立ちません。国や大学、企業など、いろいろな機関の方と協力しながら、原子力に携わる人材を育成することが、私の主な仕事です。また、イベントや施設見学を通じて、学生の皆さんに原子力の面白さを伝えたり、原子力に興味がない人にも関心を持ってもらうための活動もしています。

どうしてJAEAで働こうと思われましたか?

大学院では情報科学の分野でコンピューターグラフィックスを専攻し、修了後も大学で5年間コンピューターグラフィックスに関する研究や講義をしていました。その後、もっと大きなデータを可視化する仕事がしてみたいと思い、それまで原子力とは無縁でしたが、JAEAのシステム計算科学センターに転職しました。前職での経験を活かして、原子力に関するシミュレーションのデータを、グラフや絵、3次元モデルなどに可視化する仕事を10年続けた後で、現在所属する原子力人材育成センターに移り、今の仕事をしています。

原子力のデータは、一般的なデータに比べて「大きい」のでしょうか?

スマホなどで画像を見るとき、綺麗な写真は表示に時間がかかると思います。これは、画像を構成するデータの数が多いことで綺麗に見えているのですが、画像データのサイズが大きくなった分、データの読み込みに時間がかかっている現象です。

原子力に関するデータもそれに似ていて、無数の配管など、複雑に構成される原子力発電所の設備を3次元モデルにすると、データ容量が非常に大きくなり、読み込みに時間がかかってしまいます。このとても複雑で「大きい」データを短時間で簡単に表示できるようにしたいと思ったのが、原子力に興味を持ち、この仕事に就いたきっかけです。

3次元モデルの作成から、どうして人材育成に興味を持ったのですか?

福島第一原子力発電所の事故をきっかけに、原子力分野で働く人が大幅に減少したことに問題を感じ、「人の育成」に興味を持つようになりました。今まで私が関わってきたコンピューターグラフィックスはとても人気がある分野で、この仕事に就きたい人がたくさんいるそうです。そんな人たちに、原子力の分野にもコンピューターグラフィックスの技術を研究・開発する仕事があるということや、その面白さを伝えることができたら、と思っています。また、私自身が学校の先生になりたいと思っていたこともあり、教育に携わることや若い人たちとのやり取りは楽しいです。原子力の魅力を多くの人に知ってもらい、研究や開発を今よりも盛り上げるため人材育成に取り組んでいます。

原子力に関するイベントを開催するとき心がけていることはありますか?

イベント参加者のうち、原子力に興味がある人は半分ほどです。海外で働いてみたい、福島第一原子力発電所事故をきっかけに環境問題に興味を持った、発電所のある地域で働きたいなど、イベントに参加してくれた理由は人それぞれ。そうした参加者と会話する時間を設けるよう心がけています。参加者のみなさんには、原子力分野で働く方との会話を通して、原子力に興味を持ち、科学に対する知的好奇心を高めてもらえたらと思います。 少し前に、イベントに参加してくれた大学生が就職した後、原子力業界で再会することがありました。とてもうれしくて印象に残っています。

高校生向けのイベントもありますか?

もちろんあります。原子力人材育成センターは、原子力をテーマにしたオープンキャンパス(原子力オープンキャンパス)や、2005年から開催されている「女子中高生 夏の学校(通称・夏学)」という科学技術の各分野が集まるイベントにも参加しています。原子力オープンキャンパスは原子力が学べる全国の大学について知ってもらうための活動です。「夏学」は理工系分野で働く人たちが各分野の魅力を紹介するイベントで、その中のひとつの分野として、私たちも原子力の魅力を伝えるべく、参加しています。

JAEAに就職していなかったら、何の仕事をしていたと思いますか?

学生時代に学んだ知識を活かして、やはりコンピューターグラフィックスで3次元モデルをつくる仕事をしていたと思います。

ゲームのアバターやアニメをつくっていたかもしれません。

学生時代に原子力との接点がなくても、原子力の仕事はできるのでしょうか?

私自身、転職するまで原子力との接点はまったくなく、今の仕事をしているのは「原子力が好きな人たち」が好きだからです。小学生のときに読んだ『はだしのゲン』で原子力の存在を初めて知り、そのときのイメージは「怖いもの」でした。学生時代には、コンピューターグラフィックスの分野でも原子力に関する事象を研究する人がいて、学問としての原子力の存在があることを知りました。大人になった今では、原子力の分野で働く人たちの一員でいたいと大学生や高校生と同じスタートラインから勉強を始めて、今後もさらに学びを深めていきたいと思っています。

原子力に限らず、苦手分野や知らないことに挑戦するには何を意識するといいですか?

自分の苦手なことを隠さずオープンにするのがよいと思います。私は情報科学科の出身ですが、志望理由は学科の募集人数が多かったからです。高校生時代は情報科の授業もなく、コンピューターに詳しいわけでもありませんでした。大学の最初の授業で「ログイン」ができず、いきなり落ちこぼれたのが忘れられない思い出です。転職したときも同じような状況で、周りの人たちに教えてもらいながら仕事をしてきました。自分の苦手分野がその分野に詳しい人と会話するきっかけになり、その人たちを好きになることで苦手分野も好きになれると思っています。

苦手分野に挑戦する上で、高校生時代にやっていた方が良いことはありますか?

私の場合は学生時代に、サッカーやソフトボール、バスケットボールなど、いろいろな部活動に挑戦したことで、会話の引き出しを増やせたのがよかったです。話題が多いと人とつながるきっかけにもなりますから、興味があることは何でも挑戦しましょう。

(今回のインタビューのまとめ)

コンピューターグラフィックスの分野から、それまで縁のなかった原子力の世界に飛び込んだ宮村さん。

「私たちが参加できるイベントを紹介してもらったので、ぜひ行ってみたいです」

「自分の苦手分野が得意な人を好きになることで克服に繋がるというのは、これから勉強に取り組むときに参考にしたいです」

といったコメントもインタビューを行う中で出てくるなど、学生の皆さんも興味津々で質問して盛り上がった取材でした。

ライタープロフィール

桑原 由布/フリーライター。熊本県で活動するライター。医療や行政、観光など幅広く執筆。